Pourquoi tout cela finit-il finalement par de l'indifférence ?

L’indifférence : De ne pas distinguer à ne pas s’impliquer

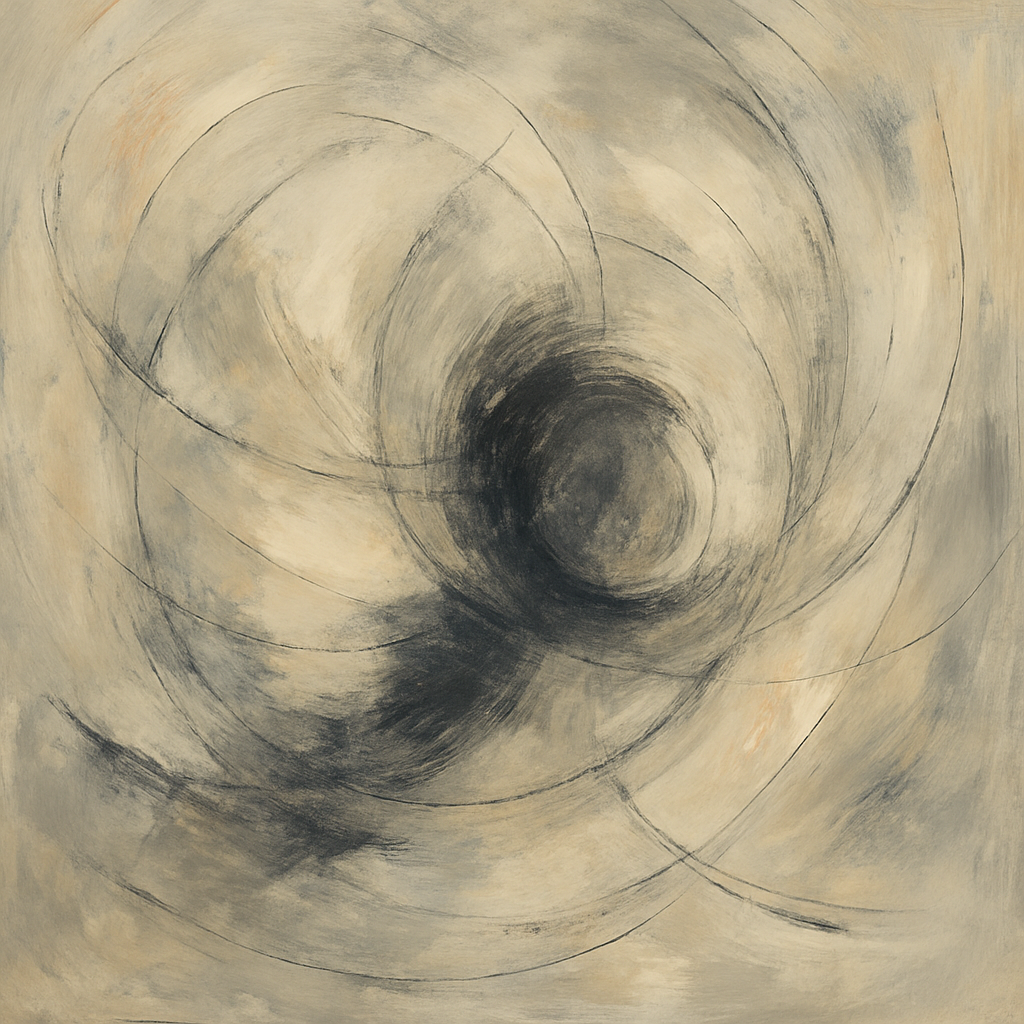

« C’est ainsi que finit le monde / Non par une explosion, mais avec un gémissement. »

— T. S. Eliot, The Hollow Men (1925)

Le mot indifférence vient du latin in-differentia, qui signifie littéralement « pas de différence » : ce qui ne se distingue pas, ce qui n’importe pas, ce qui est égal. À l’origine, il n’avait pas de charge éthique. Dans la scolastique médiévale, il servait à désigner des actes moralement neutres, sans bonté ni mal inhérents. C’était une catégorie logique, une manière de décrire ce qui n’exigeait ni jugement ni décision. Ce qui est indifférent n’impliquait ni action ni omission, seulement l’absence de nécessité de choisir.

Avec le temps, cette neutralité s’est déplacée vers le terrain de l’affect, puis celui de la responsabilité. L’indifférent a cessé d’être ce qui n’obligeait pas à agir, pour devenir le geste de celui qui choisit de ne pas répondre, de ne pas s’impliquer, même lorsque quelque chose réclame une présence. Une forme d’omission qui, bien que passive dans sa forme, a commencé à avoir des conséquences réelles. Ce qui n’était pas fait, ce qui était laissé de côté, a commencé à peser.

C’est au XXe siècle que ce changement devient inévitable. Les catastrophes politiques et morales de l’époque — camps de concentration, bombardements atomiques, exils forcés, génocides, dictatures — ont radicalement transformé la perception de la passivité. Entre la Première et la Seconde Guerre mondiale, on estime que plus de 80 millions de personnes sont mortes. Cette échelle de destruction, alliée à l’inédite visibilité de la souffrance humaine — grâce à la presse, à la photographie, puis au cinéma — a forcé une réévaluation éthique : ne pas agir, ne pas parler, ne pas prendre position a cessé d’être un geste neutre. C’était, dans de nombreux cas, une manière de soutenir par le silence ce que d’autres exécutaient par la violence.

Depuis lors, l’indifférence porte cet héritage. Comme l’a écrit Elie Wiesel, survivant de la Shoah : « Le contraire de l’amour n’est pas la haine, mais l’indifférence. » La formule ne repose pas sur la psychologie des affects, mais sur une éthique du lien. Le véritable abîme n’est pas dans le conflit, mais dans la capacité à regarder sans voir, savoir sans intervenir, entendre sans répondre.

L’après-guerre n’a pas seulement reconfiguré la carte politique du siècle : elle a aussi modifié le poids éthique de certains mots. Dans un contexte de reconstruction sociale, d’élargissement des droits et de consolidation de l’État-providence, des concepts comme « engagement », « solidarité » ou « responsabilité collective » ont acquis une centralité inédite, tandis que l’indifférence s’est mise à être lue comme une forme d’abandon inacceptable. Il ne s’agissait plus d’une posture de distance : c’était le symptôme d’une déconnexion morale, l’échec du lien humain.

Ce moment historique, qui a articulé un nouveau pacte entre le sujet et la communauté, entre mémoire et politique, a fait de l’indifférence un problème structurel. Il ne s’agit pas simplement de ne pas faire, mais d’assumer que ce que l’on omet forme aussi le monde.

L’indifférence comme forme d’équilibre émotionnel

Après la Seconde Guerre mondiale, l’indifférence a été inscrite dans la conscience morale comme un geste éthiquement inacceptable. Ce sens a persisté un temps, soutenu par le discours de la responsabilité collective. S’impliquer restait une valeur : non comme héroïsme, mais comme forme minimale d’appartenance.

Mais avec le tournant néolibéral et l’individualisation progressive des modes de vie, ce principe a commencé à perdre de la force. Le sujet engagé a été déplacé par l’individu qui se doit, avant tout, à lui-même. L’éthique du lien a laissé place à la logique du moi comme projet. Dans ce contexte, l’indifférence a cessé d’être un signe de déconnexion pour devenir le symptôme d’une maturité. Ne pas s’impliquer, ne pas s’exposer, ne pas se charger de l’affaire des autres a commencé à se présenter comme de l’autoprotection, de l’équilibre ou de l’intelligence émotionnelle.

Dans la culture contemporaine, centrée sur l’individu comme système d’autorégulation, l’indifférence se présente sous les traits de la prudence. Il n’est pas rare d’entendre des phrases comme : « Je n’ai pas le temps pour ça », « Je dois prendre soin de moi », « Je dois me prioriser ». Le lien à l’autre est vécu comme une menace à l’équilibre intérieur, une charge inutile ou une distraction des propres objectifs. La consigne est claire : veille avant tout sur toi-même. Tout ce qui ne contribue pas directement au bien-être personnel — ou à sa mise en scène digitale — devient dispensable.

Ce retrait n’est pas qu’une défense : c’est un modèle socialement célébré. Un engagement constant envers la souffrance d’autrui n’est pas compatible avec l’idéal d’efficacité, de performance et de bien-être blindé. Dans un monde où le temps se monétise, où l’émotion se module et où le lien se gère, s’impliquer devient une erreur de calcul.

Le moi contemporain a fait de l’abstention une vertu. Ne pas répondre, ne pas prendre position, ne pas soutenir est lu comme un signe de maturité. Ce moi, qui se pense parfaitement autonome, s’est spécialisé dans la désactivation de la demande de l’autre. Il voit, mais ne répond pas. Il comprend, mais ne se laisse pas toucher. Il reconnaît, mais ne se laisse pas interrompre. Il ne s’agit pas de froideur, mais d’efficacité émotionnelle : il maximise ses ressources, module sa propre exposition, évite le conflit.

C’est ainsi qu’un moi blindé se construit, régulé, cohérent avec son propre manuel d’efficacité émotionnelle. Un moi qui ne hait ni ne rejette, mais ne se laisse pas traverser non plus. Il n’intervient pas, ne bouge pas, ne répond pas. Il répète ses propres gestes, confirme ses valeurs, amplifie ses jugements.

Un moi qui se protège tellement de l’exposition qu’il finit par ne s’impliquer en rien. Le sujet parfait du présent : autosuffisant, contenu, imperméable.

L’indifférence comme négation de la différence

Il existe une autre forme d’indifférence, plus structurelle, qui renvoie directement à son étymologie : ne pas distinguer la différence. Cette forme ne rejette pas, n’abandonne pas et n’attaque pas directement. Elle ne voit tout simplement pas. Elle ne voit pas l’autre comme autre. Elle l’absorbe, le traduit, l’interprète selon ses propres schémas. C’est la logique de celui qui n’écoute pas parce qu’il croit déjà savoir ce que l’autre va dire. De celui qui néglige la souffrance d’autrui parce qu’elle ne ressemble pas à la sienne. C’est pourquoi la réaction la plus courante face à la différence n’est pas le rejet direct, mais la simplification, la neutralisation.

L’une des formes les plus courantes d’indifférence est la pathologisation. Il ne s’agit pas d’une insulte ni d’une exclusion ouverte, mais d’un déplacement de la différence sur un terrain où elle perd toute légitimité. Ce qui pourrait être une position éthique, une forme différente de ressentir ou d’agir, est interprété comme dysfonctionnement, comme trouble, comme pathologie clinique. Ainsi, la sensibilité passe pour une faiblesse, l’engagement pour de l’insécurité, l’insistance pour un trouble obsessionnel. Le geste différent est diagnostiqué et sa valeur annulée.

Une autre modalité répandue est la caricaturisation et la moquerie, qui consiste à réduire ce qui dérange à une exagération amusante, à un excès inoffensif. Le contenu de la différence n’est pas discuté, il est désactivé par la déformation. Le geste devient excentricité, anecdote, ridicule. Cette forme ne demande ni argumentation ni désaccord ouvert : il suffit de lui retirer son sens, d’en faire une caricature. Il n’y a pas de confrontation, mais pas non plus de reconnaissance. La moquerie n’est pas toujours directe : parfois, elle se glisse dans le ton, l’omission, le rire qui déplace le conflit vers l’anecdote. L’humour, ici, fonctionne comme une manière de gérer ce qu’on ne veut pas traiter.

Une autre forme subtile d’indifférence consiste à attribuer nos propres motivations à l’autre, comme s’il ne pouvait y avoir désir, engagement ou geste éthique en dehors de notre système de sens. Ici, il n’y a ni moquerie ni diagnostic, mais quelque chose de plus insidieux : une compréhension anticipée. Ce que l’autre fait ou dit est compris à partir de schémas déjà établis, permettant de maintenir la stabilité de son propre point de vue. Ce n’est pas une absence, mais une imposition. Ne pas voir l’autre parce qu’on croit déjà savoir ce qu’il y a derrière. Cette forme d’indifférence ne nie pas l’autre, mais le remplace par une version domestiquée.

La tolérance conditionnée apparaît comme une autre forme d’indifférence : lorsque la différence est admise, mais seulement sous certaines conditions. Elle est acceptée tant qu’elle ne dérange pas, ne modifie pas ni ne déstabilise le climat émotionnel ni le confort du moi. L’autre peut être présent, mais pas actif. On lui accorde une place limitée, régulée, décorative. Il n’y a pas d’exclusion, mais pas d’ouverture réelle non plus. L’hospitalité devient geste de contrôle. On autorise l’expression d’une différence, mais à condition qu’elle n’exige pas une transformation structurelle de notre manière de tisser des liens, de nous organiser, de penser.

Le silence, pour sa part, est la forme la plus radicale de cette logique. La différence n’est pas pathologisée, ni ridiculisée, ni tolérée à condition : elle est tout simplement omise. Il n’y a pas de réponse, pas d’enregistrement, pas d’écho. La conversation continue comme si de rien n’était. Le geste n’est pas attaqué, mais laissé de côté. Cette forme d’indifférence ne requiert ni confrontation ni justification : elle s’impose par l’absence. Il n’y a pas de scandale, pas de confrontation, mais pas non plus de lien.

Et ce même processus se reproduit à l’échelle globale. L’indifférence devient une structure perceptive du monde. On accepte la violence si elle est lointaine, la corruption si elle est stable, l’injustice si elle ne perturbe pas la routine. On rationalise la destruction comme stratégie, la pauvreté comme accident, la guerre comme nécessité. La géopolitique de l’indifférence n’est pas négationniste. Il n’est pas besoin de mentir : il suffit d’utiliser les bons mots. L’agresseur est « acteur dominant », la guerre « intervention stratégique », la faim « crise alimentaire » et l’occupation « présence internationale ».

Dans ce cadre, reconnaître l’autre comme véritablement autre — irréductible, non instrumental, débordant — est inutile, voire dangereux. Cela pourrait nous exiger implication, changement de position, redistribution du temps ou de l’affect. C’est pourquoi la manière la plus efficace de résoudre la présence de l’autre est de ne pas le distinguer : le réduire à du connu, lui prêter nos motivations, en faire une variation du même.

Reconnaître vraiment l’autre, c’est accepter de ne pas pouvoir tout comprendre. Qu’il ne rentre pas dans nos catégories. Qu’il puisse avoir des raisons, des douleurs, des plaisirs et des temporalités qui nous sont étrangères.

Pourtant, nous vivons dans une culture qui valorise ce qui s’explique vite, ce qui se ressent bien, ce qui confirme le moi. La différence est cognitivement coûteuse, émotionnellement risquée et socialement inconfortable. Alors même sans la haïr, nous l’annulons.

Et c’est dans cette annulation que l’indifférence devient définitive. Non parce que nous nous retirons du monde, mais parce que nous y restons sans être touchés par rien. Le monde ne finit pas par excès de bruit. Il finit faute d’interruption. Par un silence bien modulé, qui ne crie pas, ne discute pas, ne questionne pas.

Nous ne faisons pas face à une explosion, mais à une lente érosion. Un monde qui se désagrège sans même élever la voix n’est pas un monde en paix : c’est un monde anesthésié. L’indifférence n’est pas un manque d’information. C’est un excès d’interprétation à partir de soi. C’est l’impossibilité de reconnaître ce que l’autre fait sans le traduire.

Revenir à distinguer, à s’impliquer, n’est pas un acte héroïque ni épique. Ce n’est guère plus que le geste radical de ne pas laisser tout se dissoudre pendant que l’on détourne le regard.