Perché tutto questo alla fine si trasforma in indifferenza?

L’indifferenza: dal non distinguere al non coinvolgersi

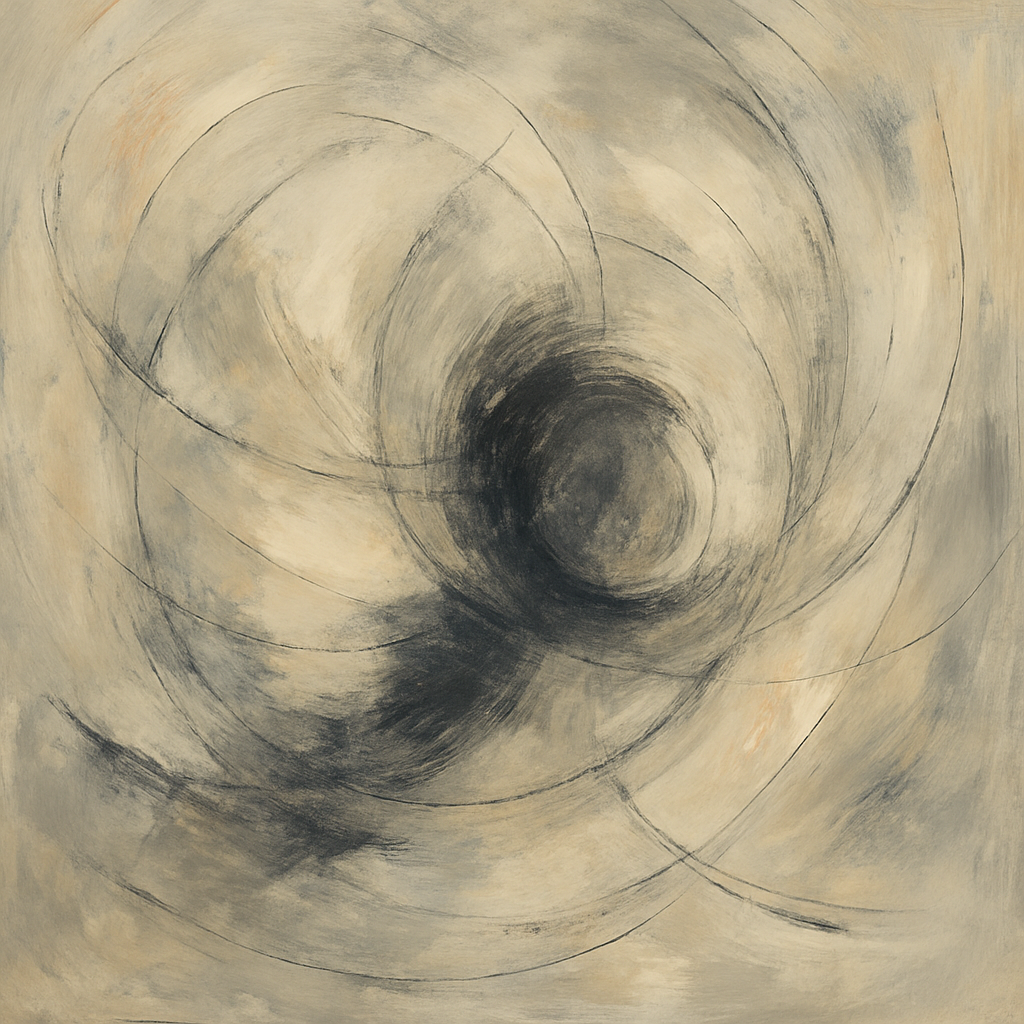

“Così finisce il mondo / Non con uno scoppio, ma con un lamento.”

— T. S. Eliot, The Hollow Men (1925)

La parola indifferenza nasce dal latino in-differentia, che significa letteralmente “nessuna differenza”: ciò che non si distingue, che non importa, che è uguale. In origine non aveva alcuna connotazione etica. Nella scolastica medievale veniva usata per designare atti moralmente neutri, privi di bontà o malvagità intrinseche. Era una categoria logica, un modo per descrivere ciò che non richiedeva giudizio né decisione. L’indifferente non implicava azione né omissione, solo assenza di necessità di scegliere.

Col tempo, quella neutralità si è spostata verso il terreno dell’affettività e, da lì, verso quello della responsabilità. L’indifferente ha smesso di essere ciò che non obbliga ad agire, per diventare il gesto di chi sceglie di non rispondere, di non coinvolgersi, anche quando qualcosa reclama presenza. Una forma di omissione che, sebbene passiva nella forma, ha iniziato a produrre conseguenze reali. Ciò che non si faceva, ciò che si lasciava correre, ha cominciato a pesare.

È nel XX secolo che questo cambiamento diventa ineludibile. Le catastrofi politiche e morali dell’epoca — i campi di concentramento, i bombardamenti atomici, gli esili forzati, i genocidi, le dittature — hanno trasformato radicalmente la percezione della passività. Tra la Prima e la Seconda guerra mondiale, si stima che siano morte più di 80 milioni di persone. Questa scala di distruzione, insieme all’inedita visibilità della sofferenza umana — grazie alla stampa, alla fotografia e poi al cinema — ha imposto una rivalutazione etica: non agire, non parlare, non prendere posizione ha smesso di essere un gesto neutrale. Era, in molti casi, un modo per sostenere con il silenzio ciò che altri compivano con violenza.

Da allora, l’indifferenza porta con sé questa eredità. Come scrisse Elie Wiesel, sopravvissuto all’Olocausto: “Il contrario dell’amore non è l’odio, ma l’indifferenza.” La frase non si fonda sulla psicologia degli affetti, ma su un’etica del legame. Il vero abisso non è nel conflitto, ma nella capacità di guardare senza vedere, sapere senza intervenire, ascoltare senza rispondere.

Il dopoguerra non ha solo riconfigurato la mappa politica del secolo: ha anche modificato il peso etico di alcune parole. In un contesto di ricostruzione sociale, ampliamento dei diritti e consolidamento dello Stato sociale, concetti come “impegno”, “solidarietà” o “responsabilità collettiva” hanno acquisito centralità, mentre l’indifferenza è diventata una forma di abbandono inaccettabile. Non si trattava più di un atteggiamento distaccato: era il sintomo di una disconnessione morale, il fallimento del legame umano.

Quel momento storico, che ha articolato un nuovo patto tra soggetto e comunità, tra memoria e politica, ha reso l’indifferenza un problema strutturale. Non si tratta semplicemente di non fare, ma di assumersi che ciò che si omette costruisce anch’esso il mondo.

L’indifferenza come forma di equilibrio emotivo

Dopo la Seconda guerra mondiale, l’indifferenza è stata iscritta nella coscienza morale come gesto eticamente inaccettabile. Questo significato è sopravvissuto per un certo periodo, sostenuto dal discorso sulla responsabilità collettiva. Coinvolgersi era ancora un valore: non come eroismo, ma come forma minima di appartenenza.

Ma con la svolta neoliberista e la progressiva individualizzazione delle forme di vita, questo principio ha iniziato a perdere forza. Il soggetto impegnato è stato sostituito dall’individuo che deve, prima di tutto, a sé stesso. L’etica del legame ha lasciato spazio alla logica dell’io come progetto. In questo contesto, l’indifferenza ha smesso di essere segnale di disconnessione per diventare sintomo di maturità. Non coinvolgersi, non esporsi, non farsi carico degli altri si è iniziato a presentare come autocura, equilibrio o intelligenza emotiva.

Nella cultura contemporanea, centrata sull’individuo come sistema di autoregolazione, l’indifferenza si mostra sotto le spoglie della prudenza. Non è raro sentire frasi come: “Non ho tempo per questo”, “Devo prendermi cura di me”, “Devo darmi la priorità”. Il legame con l’altro viene vissuto come minaccia all’equilibrio interiore, come peso superfluo o distrazione dai propri obiettivi. Il mandato è chiaro: pensa a te stesso. Tutto ciò che non contribuisce direttamente al benessere personale — o alla sua rappresentazione digitale — diventa superfluo.

Questo arretramento non è solo una difesa: è un modello socialmente celebrato. Il coinvolgimento sostenuto nella sofferenza altrui non si combina con l’ideale di efficienza, di prestazione e benessere blindato. In un mondo dove il tempo si monetizza, l’emozione si regola e il legame si gestisce, coinvolgersi diventa un errore di calcolo.

L’io contemporaneo ha fatto dell’astensione una virtù. Non rispondere, non prendere posizione, non sostenere si legge come maturità. Questo io, che si crede completamente autonomo, è diventato specialista nel disattivare la domanda dell’altro. Vede, ma non risponde. Comprende, ma non si lascia toccare. Riconosce, ma non si lascia interrompere. Non si tratta di freddezza, ma di efficacia emotiva: massimizza le risorse, regola l’esposizione, evita il conflitto.

Così si costruisce un io blindato, regolato, coerente con il proprio manuale di efficienza emotiva. Un io che non odia né respinge, ma nemmeno si lascia attraversare. Non interviene, non si muove, non risponde. Ripete i propri gesti, conferma i propri valori, amplifica i propri giudizi.

Un io che si protegge così tanto dall’esposizione da finire per non coinvolgersi in nulla. Il soggetto perfetto del presente: autosufficiente, contenuto, impermeabile.

L’indifferenza come negazione della differenza

Esiste un’altra forma di indifferenza, più strutturale, che rimanda direttamente all’etimologia originaria: non distinguere la differenza. Questa forma non rifiuta, non abbandona e non attacca direttamente. Semplicemente non vede. Non vede l’altro come altro. Lo assorbe, lo traduce, lo interpreta secondo i propri schemi. È la logica di chi non ascolta perché crede già di sapere cosa dirà l’altro. Di chi sottovaluta la sofferenza degli altri perché non somiglia alla propria. Per questo, la reazione più comune dinanzi al diverso non è il rifiuto frontale, ma una semplificazione, una neutralizzazione.

Una delle forme più comuni di indifferenza è la patologizzazione. Non si tratta di un insulto o di un’esclusione diretta, ma dello spostamento della differenza su un terreno in cui cessa di avere legittimità. Ciò che sarebbe una posizione etica, un modo diverso di sentire o agire, viene interpretato come disfunzione, disturbo, patologia clinica. Così, la sensibilità è vista come debolezza, la dedizione come insicurezza, l’insistenza come disturbo ossessivo. Il gesto diverso viene diagnosticato e ne viene annullato il valore.

Un’altra modalità diffusa è la caricaturizzazione e la derisione, ovvero ridurre ciò che disturba a un’esagerazione divertente, a un eccesso innocuo. Non si discute il contenuto della differenza, la si disattiva attraverso la deformazione. Il gesto diventa stranezza, aneddoto, ridicolaggine. Questa forma non richiede argomentazione né disaccordo aperto: basta svuotarla di significato, renderla caricatura. Non c’è confronto, ma nemmeno riconoscimento. Lo scherno non è sempre diretto: a volte risiede nel tono, nell’omissione, nella risata che sposta il conflitto sull’aneddoto. L’umorismo, in questo caso, funziona come gestione affettiva di ciò che non si vuole elaborare.

Un’altra forma sottile di indifferenza è attribuire all’altro le proprie motivazioni, come se non potesse esistere desiderio, impegno o gesto etico fuori dal nostro sistema di senso. Non c’è derisione né diagnosi, ma qualcosa di più insidioso: una comprensione anticipata. Ciò che l’altro fa o dice viene interpretato da schemi preesistenti, che mantengono la stabilità del proprio punto di vista. Non è indifferenza per assenza, ma per imposizione. Non vedere l’altro perché si pensa già di sapere cosa c’è dietro. Questa forma di indifferenza non nega l’altro, ma lo sostituisce con una versione addomesticata.

La tolleranza condizionata appare come un’altra forma di indifferenza: quando si ammette la differenza, ma solo a certe condizioni. Viene accettata purché non dia fastidio, non alteri, non destabilizzi il clima emotivo o il comfort dell’io. L’altro può essere presente, ma non attivo. Gli si concede un posto limitato, regolato, decorativo. Non c’è esclusione, ma neppure reale apertura. L’ospitalità diventa un gesto di controllo. Si permette che qualcosa si esprima, ma solo se non richiede una trasformazione strutturale nella modalità di relazionarci, organizzarci, pensare.

Il silenziamento, a sua volta, è la forma più radicale di questa logica. La differenza non viene né patologizzata, né ridicolizzata, né tollerata a condizione: semplicemente viene omessa. Non c’è risposta, né registrazione, né eco. La conversazione prosegue come se nulla fosse. Il gesto non viene attaccato, ma lasciato ai margini. Questa forma di indifferenza non richiede confronto né giustificazione: si impone con l’assenza. Non c’è scandalo, non c’è scontro, ma nemmeno legame.

E questo stesso processo si replica su scala globale. L’indifferenza diventa la struttura percettiva del mondo. Si accetta la violenza se è lontana, la corruzione se è stabile, l’ingiustizia se non altera la routine. Si razionalizza la distruzione come strategia, la povertà come incidente, la guerra come necessità. La geopolitica dell’indifferenza non è negazionista. Non serve mentire: basta usare i nomi giusti. L’aggressore è “attore dominante”, la guerra è “intervento strategico”, la fame è “crisi alimentare” e l’occupazione è “presenza internazionale”.

In questo scenario, riconoscere l’altro come realmente altro — come irriducibile, non strumentale, eccedente — è inutile, persino pericoloso. Può costringerci a implicarci, a cambiare posizione, a redistribuire tempo o affetto. Per questo, il modo più efficiente di risolvere la presenza dell’altro è non distinguerlo: ridurlo a ciò che già si conosce, proiettargli le proprie motivazioni, trasformarlo in una variazione dell’identico.

Riconoscere davvero l’altro significa accettare che non lo comprenderemo fino in fondo. Che non si adegua alle nostre categorie. Che può avere ragioni, dolori, piaceri e tempi che ci sono estranei.

Ma viviamo in una cultura che premia ciò che si può spiegare in fretta, ciò che si percepisce come piacevole, ciò che rafforza l’io. Il diverso è cognitivamente oneroso, emotivamente rischioso e socialmente scomodo. Per questo, anche se non lo odiamo, lo annulliamo.

Ed è proprio in quell’annullamento che l’indifferenza diventa definitiva. Non perché ci ritiriamo dal mondo, ma perché vi restiamo senza esserne mai toccati. Il mondo non finisce per eccesso di rumore. Finisce per mancanza di interruzione. Per un silenzio ben modulato, che non grida, non discute, non mette in questione.

Non siamo davanti a un’esplosione, ma a un logoramento continuo. Un mondo che si dissolve senza nemmeno alzare la voce non è un mondo in pace: è un mondo anestetizzato. L’indifferenza non è mancanza di informazione. È eccesso di interpretazione dall’io. È impossibilità di riconoscere ciò che l’altro fa senza tradurlo.

Tornare a distinguere, tornare a coinvolgersi, non è un compito eroico né epico. È soltanto il gesto radicale di non lasciare che tutto si dissolva mentre guardiamo altrove.