Por que tudo isso no final termina em indiferença?

A indiferença: De não distinguir a não se envolver

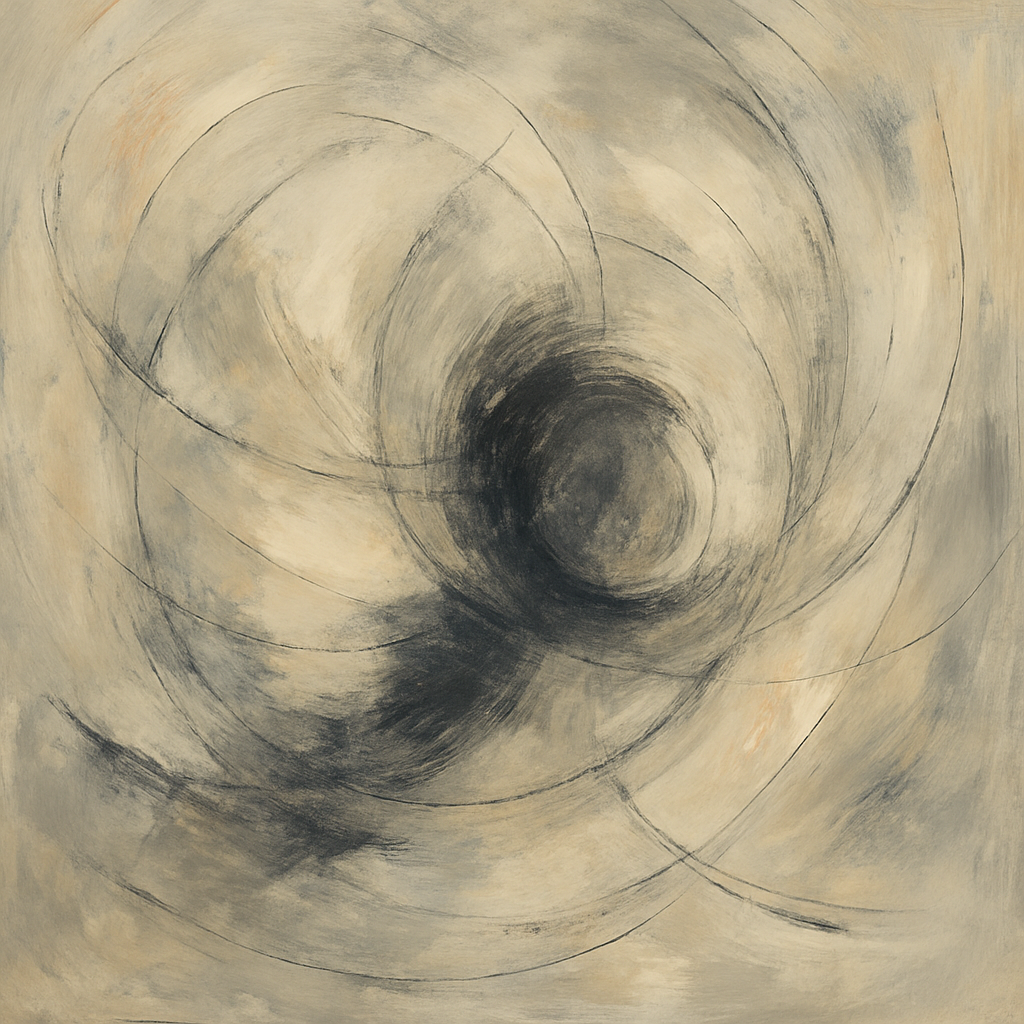

“É assim que o mundo termina / Não com uma explosão, mas com um suspiro.”

— T. S. Eliot, The Hollow Men (1925)

A palavra indiferença nasce do latim in-differentia, que significa literalmente “não diferença”: o que não se distingue, o que não importa, o que é indiferente. Em sua origem, não tinha carga ética. Na escolástica medieval, era usada para designar atos moralmente neutros, sem bondade nem maldade inerentes. Era uma categoria lógica, uma forma de descrever o que não exigia julgamento nem decisão. O indiferente não implicava ação nem omissão, apenas ausência de necessidade de escolha.

Com o tempo, essa neutralidade foi deslocada para o campo da afetividade e, depois, para o da responsabilidade. O indiferente deixou de ser aquilo que não obrigava a agir, para se tornar o gesto de quem escolhe não responder, não se envolver, mesmo quando algo clama por presença. Uma forma de omissão que, embora passiva na forma, começa a ter consequências reais. O que não se fazia, o que se deixava passar, passou a pesar.

É no século XX que essa mudança se torna inescapável. As catástrofes políticas e morais da época — campos de concentração, bombardeios atômicos, exílios forçados, genocídios, ditaduras — transformaram radicalmente a percepção da passividade. Entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, estima-se que mais de 80 milhões de pessoas morreram. Essa escala de destruição, junto à inédita visibilidade do sofrimento humano — graças à imprensa, à fotografia e depois ao cinema — forçou uma reavaliação ética: não agir, não falar, não tomar partido deixou de ser um gesto neutro. Era, em muitos casos, uma forma de sustentar com o silêncio o que outros executavam com violência.

Desde então, a indiferença carrega esse legado. Como escreveu Elie Wiesel, sobrevivente do Holocausto: “O contrário do amor não é o ódio, mas a indiferença.” A frase não se apoia na psicologia dos afetos, mas numa ética do vínculo. O verdadeiro abismo não está no conflito, mas na capacidade de olhar sem ver, saber sem intervir, ouvir sem responder.

O pós-guerra não apenas reconfigurou o mapa político do século: também modificou o peso ético de certas palavras. Num contexto de reconstrução social, ampliação de direitos e consolidação do Estado de Bem-Estar, conceitos como “compromisso”, “solidariedade” ou “responsabilidade coletiva” ganharam centralidade, enquanto a indiferença passou a ser lida como uma forma de abandono inaceitável. Já não se tratava de uma atitude de distância: era o sintoma de uma desconexão moral, o fracasso do laço humano.

Aquele momento histórico, que articulou um novo pacto entre sujeito e comunidade, entre memória e política, transformou a indiferença em um problema estrutural. Não se trata simplesmente de não fazer, mas de assumir que o que se omite também constrói o mundo.

A indiferença como forma de equilíbrio emocional

Após a Segunda Guerra Mundial, a indiferença foi inscrita na consciência moral como um gesto eticamente inaceitável. Esse sentido persistiu por um tempo, sustentado pelo discurso da responsabilidade coletiva. Envolver-se continuava sendo um valor: não como heroísmo, mas como forma mínima de pertencimento.

Mas com a virada neoliberal e a progressiva individualização das formas de vida, esse princípio começou a perder força. O sujeito comprometido foi deslocado pelo indivíduo que deve, antes de tudo, a si mesmo. A ética do vínculo perdeu espaço para a lógica do eu como projeto. Nesse contexto, a indiferença deixou de ser sinal de desconexão para se tornar sintoma de maturidade. Não se envolver, não se expor, não carregar o que é do outro passou a ser apresentado como autocuidado, equilíbrio ou inteligência emocional.

Na cultura contemporânea, centrada no indivíduo como sistema de autorregulação, a indiferença aparece disfarçada de prudência. Não é raro ouvir frases como: “Não tenho tempo para isso”, “Preciso cuidar de mim mesmo”, “Preciso me priorizar”. O vínculo com o outro é vivido como ameaça ao equilíbrio interior, como uma carga desnecessária ou uma distração dos próprios objetivos. O mandato é claro: olhe por si mesmo. Tudo o que não contribui diretamente para o bem-estar pessoal — ou para sua exibição digital — torna-se dispensável.

Esse retraimento não é só uma defesa: é um modelo socialmente celebrado. O compromisso sustentado com o sofrimento alheio não combina com o ideal de eficiência, desempenho e bem-estar blindado. Num mundo onde o tempo é monetizado, a emoção modulada e o vínculo é administrado, envolver-se se torna um erro de cálculo.

O eu contemporâneo fez da abstenção uma virtude. Não responder, não tomar posição, não sustentar é visto como maturidade. Esse eu, que se pensa completamente autônomo, tornou-se especialista em desativar a demanda do outro. Vê, mas não responde. Entende, mas não se deixa afetar. Reconhece, mas não se deixa interromper. Não se trata de frieza, mas de eficácia emocional: maximiza seus recursos, regula sua exposição, evita o conflito.

Assim se constrói um eu blindado, regulado, coerente com seu próprio manual de eficiência emocional. Um eu que não odeia nem rejeita, mas também não se deixa atravessar. Não intervém, não se move, não responde. Repete seus próprios gestos, confirma seus valores, amplifica seus juízos.

Um eu que se protege tanto da exposição que acaba não se envolvendo com nada. O sujeito perfeito do presente: autossuficiente, contido, impermeável.

A indiferença como negação da diferença

Há outra forma de indiferença, mais estrutural, que remete diretamente à sua etimologia original: não distinguir o diferente. Esta forma não rejeita, não abandona nem ataca diretamente. Simplesmente não vê. Não vê o outro como outro. O absorve, o traduz, o interpreta segundo seus próprios esquemas. É a lógica de quem não escuta porque já acredita saber o que o outro vai dizer. De quem desconsidera o sofrimento alheio porque não se parece com o próprio. Por isso, a reação mais comum diante do diferente não é a rejeição frontal, mas sim uma simplificação, uma neutralização.

Uma das formas mais comuns de indiferença é a patologização. Não se trata de um insulto nem de exclusão direta, mas de um deslocamento do diferente para um campo onde deixa de ter legitimidade. O que seria uma posição ética, uma forma distinta de sentir ou agir, é interpretado como disfunção, como transtorno, como patologia clínica. Assim, a sensibilidade é vista como fraqueza, a entrega como insegurança, a insistência como transtorno obsessivo. O gesto diferente é diagnosticado e seu valor anulado.

Outra modalidade comum é a caricaturização e a zombaria, que consiste em reduzir o que incomoda a uma exageração engraçada, a um excesso inofensivo. Não se discute o conteúdo da diferença, mas se a desativa por meio da deformação. O gesto vira excentricidade, anedota, ridículo. Essa forma não requer argumentação nem desacordo aberto: basta privá-la de sentido, tornando-a caricatura. Não há confronto, mas também não há reconhecimento. O deboche nem sempre é direto: às vezes está no tom, na omissão, no riso que desloca o conflito para a anedota. O humor, nesse caso, funciona como uma forma de gestão afetiva do que não se quer processar.

Outra forma sutil de indiferença é atribuir nossas próprias motivações ao outro, como se não pudesse haver desejo, compromisso ou gesto ético fora do nosso sistema de sentido. Não há deboche nem diagnóstico, mas algo mais insidioso: uma compreensão antecipada. O que o outro faz ou diz é entendido a partir de esquemas prévios já formulados, que permitem manter a estabilidade do próprio ponto de vista. Não é indiferença por ausência, mas por imposição. Não ver o outro porque já acreditamos saber o que há por trás. Essa forma de indiferença não nega o outro, mas o substitui por uma versão domesticada.

A tolerância condicionada aparece como outra forma de indiferença: quando se admite a diferença, mas somente sob certas condições. Aceita-se desde que não incomode, não altere, não desestabilize o clima emocional nem o conforto do eu. O outro pode estar presente, mas não ativo. É lhe concedido um lugar restrito, regulado, decorativo. Não há exclusão, mas tampouco abertura real. A hospitalidade vira gesto de controle. Permite-se que algo se expresse, mas apenas se não exigir uma transformação estrutural na maneira de nos relacionarmos, de nos organizarmos, de pensar.

O silenciamento, por sua vez, é a forma mais radical dessa lógica. A diferença não é patologizada, nem ridicularizada, nem tolerada sob condição: simplesmente é omitida. Não há resposta, não há registro, não há eco. A conversa continua como se nada houvesse acontecido. O gesto não é atacado, mas deixado à margem. Essa forma de indiferença não requer confronto nem justificativa: se impõe por sua ausência. Não há escândalo, não há confronto, mas tampouco há vínculo.

E esse mesmo processo se replica em escala global. A indiferença se torna estrutura perceptiva do mundo. Aceita-se a violência se for distante, a corrupção se for estável, a injustiça se não alterar a rotina. Racionaliza-se a destruição como estratégia, a pobreza como acidente, a guerra como necessidade. A geopolítica da indiferença não é negacionista. Não há necessidade de mentir: basta usar os nomes corretos. O agressor é “ator dominante”, a guerra é “intervenção estratégica”, a fome é “crise alimentar” e a ocupação é “presença internacional”.

Nesse contexto, reconhecer o outro como realmente outro — como irredutível, como não instrumental, como transbordante — é inútil, até mesmo perigoso. Pode nos exigir envolvimento, mudança de posição, redistribuição do tempo ou do afeto. Por isso, a forma mais eficiente de resolver a presença do outro é não distingui-lo: reduzi-lo ao conhecido, projetar nele nossas motivações, transformá-lo numa variação do mesmo.

Reconhecer verdadeiramente um outro implica aceitar que não vamos entendê-lo completamente. Que ele não se encaixa em nossas categorias. Que pode ter razões, dores, prazeres e tempos que nos escapam.

Mas vivemos em uma cultura que premia o que se pode explicar rápido, o que se sente bem, o que reafirma o eu. O diferente é cognitivamente custoso, emocionalmente arriscado e socialmente incômodo. Por isso, ainda que não o odiemos, anulamos sua existência.

É nessa anulação que a indiferença se torna definitiva. Não porque nos retiramos do mundo, mas porque permanecemos nele sem sermos tocados por nada. O mundo não termina por excesso de ruído. Termina por falta de interrupção. Por um silêncio bem modulado, que não grita, não discute, não questiona.

Não estamos diante de uma explosão, mas de um desgaste contínuo. Um mundo que se desfaz sem sequer levantar a voz não é um mundo em paz: é um mundo anestesiado. A indiferença não é falta de informação. É excesso de interpretação a partir do eu. É incapacidade de reconhecer o que o outro faz sem traduzir.

Voltar a distinguir, voltar a se envolver, não é tarefa heroica nem épica. É apenas o gesto radical de não deixar que tudo se dissolva enquanto olhamos para o outro lado.